Vincent Gaullier : « Nous voulions faire un film du point de vue des migrants »

Le documentaire « Que m’est-il permis d’espérer » sort en salles mercredi 30 mars, quatre ans après la fermeture de « la Bulle », centre de la Porte de la Chapelle (Paris 18ème) où Vincent Gaullier et Raphaël Girardot l’ont tourné. Retour sur les histoires d’attachement et d’arrachement racontées par les migrants, avec Vincent Gaullier, près de la place de Stalingrad, là où tout a commencé.

Le documentaire « Que m’est-il permis d’espérer » sort en salles mercredi 30 mars, quatre ans après la fermeture de « la Bulle », centre de la Porte de la Chapelle (Paris 18ème) où Vincent Gaullier et Raphaël Girardot l’ont tourné. Retour sur les histoires d’attachement et d’arrachement racontées par les migrants, avec Vincent Gaullier, près de la place de Stalingrad, là où tout a commencé.

Comment ce documentaire est-il né ?

C’est la première fois avec Raphaël que nous abordons le thème de la migration. Par contre, c’est vraiment un questionnement personnel très fort. A Stalingrad, en 2016, jusqu’à 4.000 migrants dormaient sous tente car le guichet unique pour les demandeurs d’asile (GUDA) était tout proche. Pour avoir un rendez-vous, il fallait un ticket. Or pour avoir un ticket, il fallait faire la queue. Des migrants dormaient sur place et se mettaient en file dès 4 heures du matin. Cet été-là, de forts orages ont donné à ce lieu un air de bidonville, avec les enfants qui jouaient dans les caniveaux, la présence de prédateurs et le risque du trafic humain.

Nous avons décidé d’arrêter de nous indigner et de faire quelque chose. Avec ma compagne, nous avons commencé à accueillir des mineurs isolés, chez nous. Raphaël était déjà sensibilisé à la complexité des couples français-étrangers. Car c’est bien la question de l’accueil qui est en jeu : on ne veut pas d’étrangers en France. Même de couples mixtes !

Quand en juillet 2016, la Mairie de Paris décide d’ouvrir un centre d’accueil pour les primo-arrivants à Paris, alors que ce n’est pas dans ses prérogatives, nous nous sommes dit que c’était le lieu pour nous engager. De nombreux films avaient été faits : soit du point de vue des accueillants, soit de celui des travailleurs sociaux, soit des militants soit très à distance des migrants qui sont dans la rue. Vous pouviez tourner dans les campements, à Calais, mais il existe une violence telle que – de notre point de vue – vous ne pouviez pas vraiment entrer en contact avec eux. Nous voulions faire un film du point de vue des migrants. Dans ce lieu où les migrants pouvaient aller se reposer, où ils étaient pris en charge, et profitaient de quelques jours de répit, nous avons pensé que nous pourrions faire ce film. Nous avons demandé l’accord d’Emmaüs et de Dominique Versini, à l’époque adjointe à la Mairie de Paris. Fin août 2016, nous avons reçu la confirmation que nous étions la seule équipe pour documenter ce moment-là.

Pourquoi ce titre ?

L’idée revient à Raphaël Girardot. Il porte un ancrage philosophique fort : c’est le titre et la question qui traverse le troisième ouvrage de Kant. Ces livres interrogent la construction de l’homme. D’où vient-il ? Que vit-il ? Qu’advient-il de son avenir ? Le film s’inscrit dans ces questionnements. D’où sont ces gens ? Pourquoi sont-ils ici ? Quel avenir espèrent-ils ? C’est bien son propos : ils viennent ici pour avoir une vie meilleure. Pour nous, quels de soient leurs projets et les raisons de leur présence en France, ils doivent être accueillis. C’est notre position politique. Nous allons au-delà du statut de réfugié qui est défini, codifié et très difficile à obtenir. Ce n’est parce que vous venez d’Afghanistan que vous allez l’avoir.

Comment avez-vous choisi les protagonistes du film ?

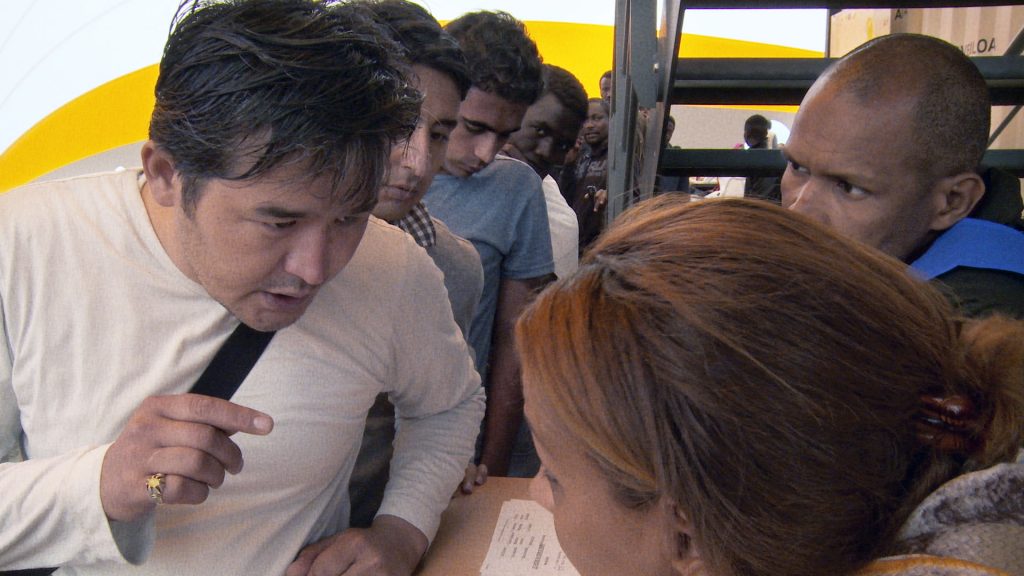

Les personnes migrantes pouvaient résider dans le centre entre 5 et 7 jours. Dès leur arrivée, il fallait les convaincre de l’intérêt de notre projet pour qu’ils acceptent que nous les suivions. Quand ils sont dans la file pour donner leur nom, qu’on leur explique qu’ils pourront rester plusieurs et avoir un rendez-vous à la préfecture, c’est à ce moment-là que nous les avons rencontrés. Comme nous ne parlons qu’anglais, les personnels d’Emmaüs et les bénévoles, qui eux parlent toutes ces langues, nous ont aidé à leur expliquer que nous étions là pour comprendre leur histoire et non pas dans une relation éphémère, comme avec les médias. Nous leur avons dit pourquoi nous faisions ce film. Notre engagement personnel a été une façon de déclencher de la sympathie et d’êtres sincères dans notre démarche. J’ai eu la chance d’aller en Guinée, au Mali, au Burkina… Cela m’a permis de susciter la confiance. Certains ont accepté mais finalement demandé à ce que nous les laissions tranquilles.

Salomon, lui, parlait anglais donc on a pu échanger et il était d’accord mais nous a demandé plusieurs fois de le laisser se reposer. C’est l’Ethiopien qui traduit pour l’Erythréen, qu’on va retrouver dans sa chambre et qui s’endort. C’est arrivé avant qu’on puisse discuter avec lui. Tout est réel. C’est ce qui donne la véritable l’émotion de ce moment-là. Il n’y a pas eu de casting ! Nous avons tourné tout le temps, dès que nous pouvions. Et il n’y a pas de femmes car elles étaient accueillies avec les enfants et leur mari dans un centre à Ivry.

Vous insistez sur le Règlement Dublin et la procédure de demande d’asile…

Nous en avions entendu parler dans la presse ou lors de discussions. Mais ce fut une découverte pour nous : la règle, les exceptions, la complexité… Nous avons mis des mois à comprendre alors qu’on nous l’expliquait ! Pour nous, il était essentiel d’expliquer qu’avait été mise en place une série de règlementations pour ne pas accueillir les personnes migrantes, pour les renvoyer ailleurs afin de ne pas les prendre en charge mais plutôt de le déléguer au premier pays d’accueil. Quand vous êtes migrant, instruit ou pas, parlant la langue ou non, vous ne pouvez pas comprendre ! Nous avons découvert une politique du non-accueil.

On voit aussi un agent expliquer qu’il ne lit pas l’italien…

De ce que nous ont dit des avocats, il s’agit d’un déni de justice. Lors de l’entretien à la Préfecture, un traducteur est censé être présent. C’est ce qui se passe par téléphone. Mais dans le cas d’un document, on doit demander la traduction pour vérifier si la situation est particulière. En l’occurrence, le document italien précise que la personne a été expulsée d’Italie où sa demande d’asile a été refusée. Il a donc le droit d’être accueilli en France. Or la France va le renvoyer en Italie ! C’est ce que nous appelons « les migrants hors sol » : ils ne sont dans aucune statistique. Youcef réagit en riant parce que c’est la seule arme qui lui reste. Sinon il deviendrait fou et casserait tout autour de lui !

Le Somalien après lui insulte l’agent de la Préfecture parce qu’il est désespéré. Dans cette scène, on s’aperçoit que le traducteur n’est pas compétent. L’agent de la Préfecture demande s’il est retourné dans son pays alors que le traducteur demande s’il souhaite être rapatrié dans son pays… Après 5.000 km, six mois incarcéré et sans doute maltraité en Libye, l’agent demande s’il veut rentrer dans son pays. Bien évidemment que non !

La torture en Libye est évoquée à plusieurs reprises. Elle concernait tout le monde ?

Tout le monde. Les exceptions concernent les personnes passées par l’enclave de Ceuta et Melilla, en Espagne, qui n’était pas une route migratoire en raison du double mur, avec barbelés coupants et lames de rasoirs… Certains jours, les migrants vont se jeter en masse sur cette barrière et passer par-dessus, sous le regard de la police locale qui ne peut rien faire. Ca rappelle les Vikings et les films d’horreur du Moyen âge. Un certain nombre va passer, d’autres seront blessés ou vont mourir. Tous ceux que nous avons interrogés, sauf un, étaient passés par la Libye.

Depuis, nous avons appris avec Raphaël qu’une étude avait été menée sur l’état de santé mentale des migrants. 50% d’entre eux souffrent du syndrome de stress post-traumatique. Le film montre cette souffrance psychologique. Les hommes sont abattus, épuisés. Ils n’ont pas d’autre choix que d’être là.

Il y a pourtant des lueurs d’espoir dans ce film !

Quand les deux Somaliens chantent leur hymne national, quand Salomon l’Ethiopien parle de son pays, c’est que nous les interrogions beaucoup sur ce sujet, pour montrer l’attachement et l’arrachement. Et contrer la vision, qu’ont certains chez nous, d’immigrés qui viendraient chercher des allocations, remplacer je ne sais qui. Quitter son pays est un arrachement pour n’importe quel être humain ! Même si de par son ethnie, quelqu’un est en danger, même si ses préférences sexuelles ne sont autorisées, il aime son pays. Sa mère y est restée, il continue à cuisiner ici son plat préféré de là-bas… Nous avons voulu montrer que c’est une tristesse énorme que de s’arracher à son pays. Toute cette richesse est apparue au montage car nous ne comprenons aucune de ces langues.

Quelles ont été les conditions de tournage ?

Le documentaire représente une centaine d’heures de tournage et autant de présence en préparation. Nous étions là au premier et au dernier jour. Bien évidemment, nous n’avons pas fait dix-huit mois de tournage mais entre trente et quarante jours là-bas et filmé entre deux heures et une journée entière. Dans la neige, sous la pluie. On tournait pendant quatre à cinq jours d’affilée. Ce n’est pas dans le film mais nous les avons suivis retrouver leurs amis, à la découverte de Paris. Nous avons aussi filmé les transferts vers les lieux d’hébergement mais ces images n’ont finalement pas trouvé leur place, comme cette scène où l’on doit expliquer à un migrant que Limoges est une grande ville avec un hôpital, une université…

Que sont-ils devenus ?

C’est notre grande tristesse ! Avec Raphaël, nous travaillons ensemble depuis vingt ans. Pour un film documentaire, la tradition veut qu’une fois terminé, il soit présenté aux protagonistes. On les invite à des projections-débats. A part une personne, qui est en Angleterre, nous avons perdu tous les contacts. Ils ont changé de compte Facebook, les numéros ne sont plus bons… Pour la petite histoire, il y a un an et demi, j’étais à Strasbourg, en voiture. Sur le passage clouté traverse Pavel, le réfugié tchèque. Même démarche, même corpulence. Le feu est passé au vert et je n’ai eu pas le temps de réagir. Il avait l’air d’aller bien ! Peu après la fin du tournage, nous avions eu de ses nouvelles par l’OFII. Son histoire était tellement incroyable que nous ne voulions pas la monter si c’était de l’affabulation. Tout était avéré…

Comment réagissez-vous à l’accueil réservé aux réfugiés d’Ukraine ?

Je constate que dès qu’il y a une volonté politique, nous sommes tout à fait capables d’accueillir. Dominique Versini, pendant un débat autour du film, pointait qu’en Allemagne, aucun migrant ne dort dans la rue. Si jamais cela arrivait, l’opinion publique se mobiliserait.

Il existe un accueil des migrants en France mais il n’empêche que tous ne sont pas accueillis. Mon analyse est qu’il faut créer une pression sur l’opinion publique. Laisser les gens dormir dehors relève d’une stratégie politique qui montre qu’on n’accueille pas tout le monde. Les spécialistes de l’Institut Convergences Migrations parlent d’une politique de non-accueil.

En effet, je pense qu’on ne verra aucun Ukrainien dormir dans la rue parce que l’Etat va les prendre en charge. Parce que les Français aussi les accueilleront. On parle de 4.000 familles hébergeuses de mineurs non accompagnés à Paris. Cette réalité existe mais on n’en parle pas.

A un moment, il sera plus que jamais intenable pour nos politiques de mettre en place l’accueil des Ukrainiens quand à Calais, des milliers de personnes dorment sous des tentes par des températures négatives, et qu’on repousse loin de Paris les migrants sans hébergement.

Notre combat est de redonner leur humanité aux migrants. On leur a dénié cette humanité. Au début du film, les personnels leur demande l’orthographe précise de leur nom. C’est la première fois depuis leur départ qu’ils ne sont pas traités comme du bétail pour remplir des statistiques. Respecter leur nom, c’est leur donner une histoire, un destin, cet arrachement, ce parcours et ce projet qui est le leur. C’est montrer que cet accueil est possible.

Propos recueillis par Claire Rocher (SNMM)

Où l’on croise Yann Manzi, fondateur d’Utopia 56 Le jour de l’interview, Yann Manzi était dans le même café ! Les deux hommes ont échangé sur le film, salué par le militant. « On pouvait faire une lecture du centre comme étant un lieu de tri, au service de la Préfecture, m’explique Vincent Gaullier à son départ. Pour Utopia 56, l’Etat était trop présent à travers l’OFII ». Utopia 56 n’était donc pas favorable à l’ouverture de « la Bulle ». « Ce n’est pas ce que nous avons vécu, reprend le réalisateur. Il n’y avait pas de pression, ni politique ni policière. Au contraire, le documentaire montre la bienveillance des agents de l’OFII qui vont bien au-delà de leurs prérogatives parce que ce sont des êtres humains ».